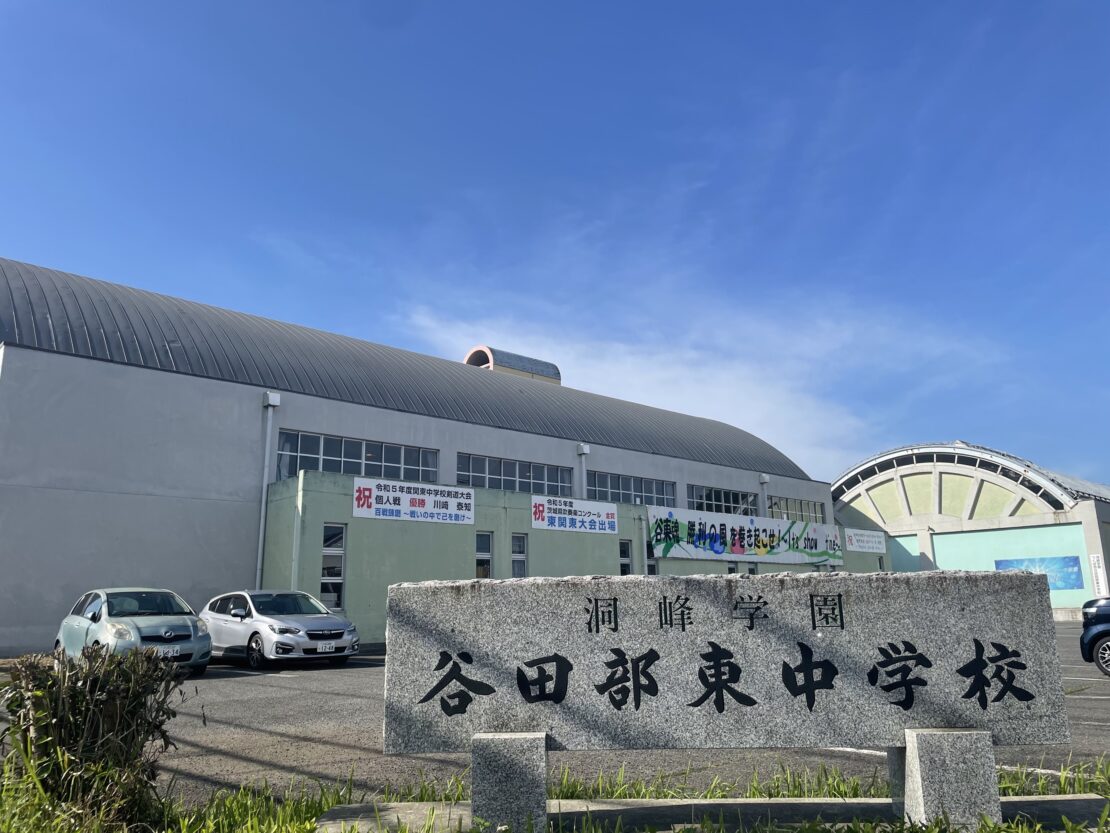

茨城県つくば市にあるつくば市立谷田部東中学校。こちらの中学校で2024年3月、ダーツの授業が行われました。対象は9年生(中学3年生)の全6クラス。授業には約200名が参加してくれました。

これまで様々な学校で体験会を行ってきましたが、授業としてダーツを取り入れるのは初! 私たちも講師として参加させていただきました。

【先生に聞く!】ダーツを授業に取り入れた理由とは?

中学校の授業内容は、学習指導要領によって達成すべき目標、教えるべき内容が決められています。その学習指導要領に沿って、各学校、各先生の裁量で詳細な授業内容が決められるのだそうです。

そこで今回は谷田部東中学校の体育教諭・原田先生になぜダーツを取り入れてくださったのか、また授業の感想などをお伺いしました!

ーーー授業の中で普通ではないちょっと変わった競技・種目を取り入れることはよくあることなんでしょうか?

体育では、何の種目を使って何を伸ばしたいか、これを伸ばしたいからこの種目というように、学習指導要領に沿って授業の内容を決めます。他の学校ではやらないようなものをやってみようと、タグラグビーやアルティメット等を取り入れたこともありました。

ーーー今回のダーツの授業は、ダーツのどういった部分を学習指導要領とすり合わせたんでしょうか?

今回考えていたのは、体育分野の「体育理論」という領域です。体育理論の中の「障害がある人とも楽しめる人と人をつなぐスポーツ」であったり、「一生をかけてやれるスポーツ」という部分を学ぶ点でダーツが使えると思いました。加えて、実践することで運動分野の体づくりにも使える。体育理論をベースしつつ今回の授業内容を企画しました。

ーーー授業では、ダーツボードに当てるという基本からゲーム、クラス対抗戦まで行いました。実際に授業をやってみていかがでしたか?

思った以上に盛り上がってましたね!みんな笑顔なのが印象的でした。クラス対抗戦の代表になった生徒の中には、普通の体育の授業だったらあんまり前に出られない子もいました。どうしても運動が得意な子ばかりが注目されがちな体育の授業。その中でもダーツは運動の得意不得意にかかわらず活躍できる種目だと思います!

ーーー原田先生ありがとうございました!

【授業レポ】体育が苦手でも活躍!大盛り上がりの45分間

授業は45分という短い時間でしたが、生徒たちはその中で大成長!最後にはクラス対抗戦も行い、大盛り上がりで終了しました。

その様子を写真と合わせてご紹介!

まずはダーツの持ち方、投げ方など基本から学びます。

ダーツの基本を教わったら早速投げてみよう!約15分間の練習タイムです。

「上らへんが届かない!教えて!」「ここを狙うといいんだよ!」「俺の方が真ん中(ブル)に近い!」楽しそうな声があちこちから聞こえてきました。

一通り練習したあとは、ゲームにもチャレンジ!点数を足していくカウントアップというゲームを行いました。

「これは計算力もいるな…」「○○に勝つには真ん中(ブル)じゃなくて20のトリプルを狙え!」「え、今女子チームに負けてる⁉勝ちたい!」といった声も聞こえてきました。

そう!ダーツの面白いところはこれ!

ダーツボードには得点が2倍になる『ダブル』と呼ばれるエリア、3倍になる『トリプル』と呼ばれるエリアがあります。これらを使うと実は真ん中(ブル)の点数が1番高いわけではないんです。

さらには、男女の体力差は関係なし!誰とでも平等に戦うことができます。

最後は各クラスから1番カウントアップの点数が高かった男女1人ずつを代表として選出、クラス対抗戦を開催!白熱したいい試合ばかりでした。

***

授業後のアンケートによると、生徒の約95%が「ダーツを知っていた」と答えてくれました。認知度も高く、わずかな授業時間でも面白さを実感してもらえるダーツ。今回の授業を通して「体育でダーツ」の可能性を改めて感じました。